유엔 대북 제재안 이후 러시아의 선택은?

극동러시아 발전 위해

남·북·러 협력 끈 놓지 않으려는 몸부림

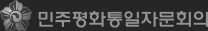

<사진>2015년 프랑스에서 만난 박근혜 대통령과 푸틴 러시아 대통령. 러시아는 나진·하산 프로젝트에 여전히 관심이 많다.

<사진>2015년 프랑스에서 만난 박근혜 대통령과 푸틴 러시아 대통령. 러시아는 나진·하산 프로젝트에 여전히 관심이 많다.

사상 최고로 강력한 유엔 안보리 대북 제재안에 러시아가 변경을 요구한 것은 북한을 포기할 수 없기 때문이다.

그러나 북·러 교역은 규모가 작아 러시아의 선택이 국제사회의 대북 제재에 끼치는 영향은 크지 않을 전망이다.

유엔 안전보장이사회 대북 제재 결의 2270호가 3월 2일 채택됐다. 결의 막판에 러시아가 24시간 숙려기간을 주장하며 결의를 늦췄는데 이는 이례적이었다.

숙려기간 후 러시아가 요구해 최종 합의안에 반영된 사항은 세 가지다. 즉 △북한산 석탄 수출 금지와 관련해 제3국 석탄이 나진항을 통해 수출되는 것은 예외로 인정한다 △항공유 공급 중단과 관련해서는 북한 고려항공편이 해외 귀국길에 재급유받는 것도 예외로 인정한다 △제재 대상에서 조선광업개발회사(KOMID)의 러시아 쪽 책임자 한 명을 제외해 제재 대상을 개인 16명, 단체 12곳으로 줄인다는 것이 그것이다.

러시아가 북핵 제재에 온정적인 이유는 북핵 문제를 미국의 동북아 헤게모니 장악이라는 프리즘으로 보고 있기 때문이다. 러시아는 미국이 북핵 문제를 사드의 한반도 배치 명분을 축적하고 한·미·일 동맹을 더 공고화하는 기회로 활용한다고 보는 것이다.

지난 3월 22일 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 왕이 중국 외교부장과 회담한 후 “현재 미국과 한국의 계획은 북한의 현재 행동을 초월하는 규모”라고 밝힌 바 있다. 3월 7일 시작된 한미 연합훈련에 대해 러시아 외무부는 “사상 최대급 규모의 이번 훈련은 북한에 대한 군사·정치적 압력으로 정당하다고 볼 수 없다”는 우려 성명을 발표했다.

러시아는 그간 ‘북핵 문제’와 ‘대북정책’을 분리하는 정책 기조를 유지해왔다. 한반도 비핵화를 강조하면서도 북한의 체제 유지를 보장해 역내에 지정학적 영향력을 유지하려 한 것이다. 시베리아와 극동지역의 경제 개발을 위해서는 남·북·러 3각 경제협력이 필요하기 때문에 북한과의 우호적 관계 유지는 러시아에게 중요하다.

북핵 문제를 반미 프리즘 통해 보는 러시아

이 때문에 2월 11일 알렉산드르 갈루슈카 러시아 극동개발부 장관은 “유엔 안보리 결의안에 위배되지 않는 한도 내에서 북한과의 경제협력 프로젝트를 지속적으로 실행할 것”이라는 성명을 발표한 바 있다. 이번 제재안에서 나진·하산 프로젝트를 제외시킨 것도 그런 이유에서였다. 5만 명으로 추정되는 극동 러시아 주재 북한 근로자들에 대해서도 러시아는 별다른 압박을 가하지 않을 것이다.

러시아는 이번 제재가 제대로 실행되면 북한에 큰 타격을 줄 것으로 보고 있다. 비탈리 추르킨 유엔 주재 러시아대사는 제재안 결의 직후 “대북 제재는 특히 그들에게 가장 취약한 부분, 수백만 북한 주민에게 가장 부정적인 결과를 가져오게 될 것”이라며 인도적 지원이 보완돼야 한다고 주장한 바 있다. 콘스탄틴 아스몰로프 러시아 극동연구소 선임연구원은 이번 제재로 북한의 경제성장이 4% 감소할 것으로 예측했다.

그러나 러·북 간 교역이 1억5000만 달러에도 못 미치는 작은 규모이고, 논의돼왔던 협력 프로젝트들이 대부분 실행되지 않았기에 러시아가 주장한 예외조항이 대북 제재에 큰 영향을 끼치기는 어려울 것이다.

<사진> 러시아의 요구를 반영한 대북 제재안(결의 2270호)을 만장일치로 통과시키는 유엔 안보리.

<사진> 러시아의 요구를 반영한 대북 제재안(결의 2270호)을 만장일치로 통과시키는 유엔 안보리.

러시아가 북한 고려항공 항공편이 해외에서 귀국길에 재급유받는 것을 예외로 할 것을 주장한 이유는 항공 연료 급유 전면 금지로 평양~블라디보스토크 정기노선이 폐쇄될 가능성을 우려했기 때문으로 보인다. 러시아는 북한 민항기 급유 지원이 북·러 우호관계 유지에 나름 도움이 될 것으로 판단했을 것이다.

장성철 조선광업무역개발회사(KOMID) 모스크바 주재 간부를 제재 명단에서 제외한 이유는 정확히 알기 어렵다. 추르킨 유엔 주재 러시아대사가 “그는 모스크바에 위치하고 있지 않다. 그가 제재 대상 명단에 올라 당황했다”고 언급했을 뿐이다. 나진항을 통한 석탄 수출과 관련해서 연관 있을 개연성은 있어 보인다.

가장 주목해봐야 할 사항은 나진항을 통한 제3국 석탄 수출을 북한 광물 거래 제재 대상에서 제외시킨 것이다. 러시아는 연 120만 톤 정도의 러시아산 석탄을 나진항을 통해 수출하는데, 그중 75% 정도가 중국으로 가고 있다. 러시아는 중국과의 경제협력을 염두에 두고 이 항목을 요구한 것으로 보인다. 북·러 협력의 유일한 가시적 성과이고, 향후 철도와 가스 등 대규모 남·북·러 프로

젝트의 출발점이 될 수 있는 나진·하산 프로젝트가 좌초되는 것을 막기 위한 것으로 판단된다.

나진·하산 프로젝트의 잠정적 중단으로 우리 정부의 유라시아 이니셔티브가 사실상 끝난 것 아니냐는 비관론이 제기되고 있다. 그러나 러시아 주도의 ‘유라시아 경제연합’과 중국의 ‘일대일로(一帶一路)’를 통해 유라시아 대륙이 통합되고 있는 상황이다. 따라 대북 제재 국면에서도 러시아, 중국과의 유라시아 협력은 더욱 적극적으로 추진돼야 할 것이다.

엄구호 한양대 국제학대학원 교수

연세대 행정학박사, 모스크바국립대학 법학박사. 연세대 동서문제연구원 연구교수, 한양대 아태지역연구센터 소장 역임. 현재 인문한국사업 유라시아 연구사업단 단장, <Journal of Eurasian

Studies> 편집장.