눈을 감고 상상해보자. 지금, 보이는 건 전부 짙푸른 색이다. 하늘과 경계를 찾을 수 없는 바다는 깊고, 깊어, 오래 바라보고 있자면 마당 한 가운데 놓인 우물 같다. 우물 같은 바다 밑으로 까만 눈동자와 마주한다. 그리고 그 매끈한 배를 드러내며 하늘로 솟구치는 순간 하얗게 부서져 내리는 바닷물을 뒤집어 쓴 뒤에야 뒤늦게 깨닫게 된다. ‘네가 고래구나.’

겨울 동해 바다에는 고래가 없다. 하지만 파도가 방파제에 부딪혀 새하얗게 부서질 때,

저 멀리서 바다가 크게 꿈틀 될 때, 분명히 고래를 만났다. 2014년 겨울, 울산 앞바다에서 만난 고래이야기다.

시루 섬 혹은 곰보 섬이라 불리는 무인도. 척박해 보이는 이 작은 섬에는 유난히 구멍 뚫린 돌이 많다. 파도가 섬에 부딪힐 때마다 들리는 소리가 거문고 소리와 많이 닮았다. 그래서 거문고 ‘슬(瑟)’ 자를 써서 보통은 슬도라 부른다. 고래를 만나기 위해, 바다부터 찾았다.

시루 섬 혹은 곰보 섬이라 불리는 무인도. 척박해 보이는 이 작은 섬에는 유난히 구멍 뚫린 돌이 많다. 파도가 섬에 부딪힐 때마다 들리는 소리가 거문고 소리와 많이 닮았다. 그래서 거문고 ‘슬(瑟)’ 자를 써서 보통은 슬도라 부른다. 고래를 만나기 위해, 바다부터 찾았다.

어느 것 하나 시야를 가리지 않는 탁 트인 울산 앞바다. 서울에서 4시간 여, 쉼 없이 달려 도착한 슬도의 모습이 새초롬하다. 울산의 상징물 같은 새끼 업은 고래상을 지나 방송을 통해 친숙해진 하얀 등대 앞, 바다를 향해 놓인 벤치 한 자리를 차지하고 앉았다. 따스한 한 낮의 일광욕을 즐기며 바다를 구경한다. 소박한 섬이 여행자에게 건네는 최고의 사치다.

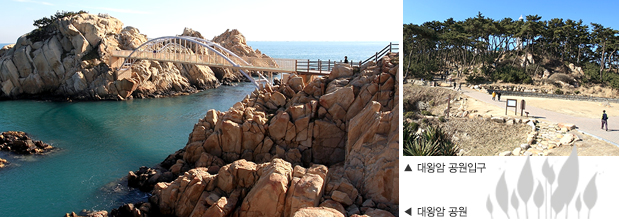

슬도 등대 뒤쪽으로 고개를 돌리자 어째 익숙한 모양새의 돌섬이 보인다. 대왕암공원이다. 대왕암공원으로 향하기 위해 슬도를 빠져나오다 보면 분명히 지나게 되는 마을이 있다. 성도마을이다. 조선시대 근방에 말목장이 있었는데 이 목장의 울타리를 마성이라 불렀다. 성도마을은 그 마성의 끝자락에 있는 마을이란 뜻이다.

그리고 이 성도마을에는 향수바람길이라는 벽화골목이 있다. 섬끝슈퍼에서 시작해 200m 남짓. 글도 있고, 시도 있고, 그림도 있다. 해풍에 말려지는 메주덩어리와 옛 추억을 떠올리게 하는 좁은 골목 사이를 헤매다 막다른 길, 우연처럼 다시 마주친 바다의 모습에 자신도 모르는 새 웃음 짓게 된다.

그리고 이 성도마을에는 향수바람길이라는 벽화골목이 있다. 섬끝슈퍼에서 시작해 200m 남짓. 글도 있고, 시도 있고, 그림도 있다. 해풍에 말려지는 메주덩어리와 옛 추억을 떠올리게 하는 좁은 골목 사이를 헤매다 막다른 길, 우연처럼 다시 마주친 바다의 모습에 자신도 모르는 새 웃음 짓게 된다.

성도마을에서 대왕암을 바라보며 걷는 대왕암둘레길은 국토해양부가 선정한 전국 해안누리길 52곳 중 하나다. 멀리 보이는 대왕암을 바라보며 그저 걸으면 된다. 걷다보면 일산동과 방어동의 경계지점 가운데 고개인 노애개안과 바다에 볼록 서있는 배미돌, 종종 물질하는 해녀 등을 만날 수 있다. 신기한 건 바다위의 대왕암이 가까워질수록 나무향이 짙어진다는 사실이다. 대왕암 입구에 펼쳐진 15,000여 그루의 아름드리 해송 덕분이다. 100여 년간 대왕암을 지킨 송림을 지나는 동안 제법 긴 산책으로 들썩이던 심장도 차분히 가라앉는다.

그리고 드디어 은은한 붉은 빛의 대왕암이 보인다. 용이 잠겨들었다고도 하고, 신라 문무대왕비가 왕을 따라 나라를 지키기 위해 잠들었다고도 하는 대왕암. 기암괴석과 함께 시시각각 변하는 바다색만으로도 한 폭의 겨울 절경이 완성된다.

바다를 실컷 봤으니 이제 진짜 고래를 만나 볼 시간. 장생포항을 향해 길을 재촉한다. 장생포항을 들어서면 거리 곳곳에서 고래를 만날 수 있다. 조형물과 표지판, 그림 등. 이정표를 확인하지 않아도 이곳이 고래문화특구, 장생포항임을 짐작할 수 있을 정도다. 장생포고래박물관에서는 범고래, 귀신 고래 등 고래의 종류와 국내 포경의 역사를 만날 수 있고, 바로 옆의 고래 생태체험관에서는 진짜 살아있는 고래를 만날 수 있다. 돌고래에게 먹이 주는 모습이나 간단한 돌고래 쇼를 해설사 의 설명을 곁들어 만날 수 있어, 남녀 노소 누구나 좋아하는 곳이기도 하다. 특히 터널 형 대형 수족관에서는 머리 위로 노니는 고래들을 만날 수 있다.

장생포고래박물관에서는 범고래, 귀신 고래 등 고래의 종류와 국내 포경의 역사를 만날 수 있고, 바로 옆의 고래 생태체험관에서는 진짜 살아있는 고래를 만날 수 있다. 돌고래에게 먹이 주는 모습이나 간단한 돌고래 쇼를 해설사 의 설명을 곁들어 만날 수 있어, 남녀 노소 누구나 좋아하는 곳이기도 하다. 특히 터널 형 대형 수족관에서는 머리 위로 노니는 고래들을 만날 수 있다.

사람 마음이란 참 변덕스럽다. 하루 종일 쪽빛 바다를 보고 있자니 문득 푸른 신록이 그리워진다. 울산 도심 속에 위치한 울산대공원은 느긋하게 여행의 말미를 정리하기 좋은 곳이다. 110만평 대지는 이 겨울에도 곳곳에 푸른빛을 품고 있다. 그리고 푸른 신록 사이 웅장한 몸체를 자랑하는 현충탑이 자리하고 있다. 한국전쟁 당시 순국한 호국영령이 잠든 곳으로 4,299 위의 위폐가 모셔져 있다. 특히 탑 하단, ‘영원한 호국의 불꽃’이란 이름의 30인 청동군상들은, 참배객들로 하여금 절로 고개를 숙이게 만드는 의기가 있다. 또 현충탑 아래쪽으로는 호국관이 있어, 한국전쟁 당시 남북한의 생활과 전쟁의 심각성 을 다시 한 번 일깨우게 해준다.

사람 마음이란 참 변덕스럽다. 하루 종일 쪽빛 바다를 보고 있자니 문득 푸른 신록이 그리워진다. 울산 도심 속에 위치한 울산대공원은 느긋하게 여행의 말미를 정리하기 좋은 곳이다. 110만평 대지는 이 겨울에도 곳곳에 푸른빛을 품고 있다. 그리고 푸른 신록 사이 웅장한 몸체를 자랑하는 현충탑이 자리하고 있다. 한국전쟁 당시 순국한 호국영령이 잠든 곳으로 4,299 위의 위폐가 모셔져 있다. 특히 탑 하단, ‘영원한 호국의 불꽃’이란 이름의 30인 청동군상들은, 참배객들로 하여금 절로 고개를 숙이게 만드는 의기가 있다. 또 현충탑 아래쪽으로는 호국관이 있어, 한국전쟁 당시 남북한의 생활과 전쟁의 심각성 을 다시 한 번 일깨우게 해준다.

바다의 도시 울산까지 왔으니 해산물 요리를 빼놓을 수 없을 터. 바닷가 인근은 물론 충혼탑이 위치한 울산대공원에서 그리 멀지 않은 도심에도 울산의 먹거리는 푸짐하다. 보통 싱싱한 활어회와 얼큰한 매운탕 사이에서 고민하는데, 울산의 싱싱한 해산물을 골고루 맛보고 싶다면 해산물 철판볶음도 좋다. 매콤한 양념에 온갖 야채와 해산물은 물론 갓 잡아 올린 문어 한 마리도 통째로 자리를 잡는다. 잘 익은 빨간 낙지를 건져 쌈 야채로 보기 좋게 싸서 한 입 가득 물자 콧잔등에 송글송글 땀이 맺힌다. 입맛 없는 겨울철 도전해 볼만한 알싸한 매운맛이다.

매운 맛이 부담스럽다면 언양읍으로 향해보자. 쇠고기를 얇게 썰어 양념을 첨가해 만든 울산 지방의 향토음식, 언양불고기는 전국적으로 그 명성이 자자한 별미다. 기존의 불고기와 달리 양념에 오래 재우지 않기 때문에 담백하고, 짜지 않는 맛이 특징. 더욱이 부드럽게 씹히는 맛이 좋아, 일부러 불고기를 먹기 위해 걸음 하는 이들도 부지기수다. 불고기 외에도 갖가지 밑반찬이 한 상 가득 채우는데 각각의 반찬이 간이 세지 않고 재료 본연의 맛을 살려, 먹는 즐거움을 배가 시킨다.

저 먼 옛 날 하릴없이 고래가 유영했다는 울산의 앞바다, 그 곳에 고래는 없었다. 하지만 실망하지 않는다. 눈으로 보지 못한 대신 가슴에 품은 푸른 고래 한 마리가 오늘도 심장 한 쪽에서 긴 숨을 내쉬고 있으니 말이다.

저 먼 옛 날 하릴없이 고래가 유영했다는 울산의 앞바다, 그 곳에 고래는 없었다. 하지만 실망하지 않는다. 눈으로 보지 못한 대신 가슴에 품은 푸른 고래 한 마리가 오늘도 심장 한 쪽에서 긴 숨을 내쉬고 있으니 말이다.

<글. 권혜리 / 사진. 나병필>