내륙의 오랜 침강으로 섬이 되었던 강화도에 뭍으로 통하는 다리가 생긴 지가 벌써 햇수로 45년이다. 더욱이 우리나라 섬으로서는 다섯 번째로 큰 면적을 자랑하는 만큼 강화도에서 섬 특유의 정취를 기대하기엔 다소 무리가 있다. 하지만 다행히, 11개의 유인도와 다수의 무인도를 품고 있기에 ‘섬’ 속의 진짜 ‘섬’을 발견하기란 그리 어려운 일만은 아니다.

강화도 외포리 선착장에서 서쪽으로 10여 분쯤 바닷길을 달리면 마주할 수 있는 석모도 역시 강화도가 품은 ‘섬’ 중의 ‘섬’. 섬이라고는 하지만, 남쪽으로는 산지가 솟아있고 반대쪽으로 기름진 농토와 너른 염전까지 있어 예로부터 풍요롭고 살기 좋은 땅으로 손꼽혔던 곳이기도 하다. 느긋한 풍광 속 조용히 저무는 낙조가 매력적인 곳이라 외지인의 방문이 부쩍 늘어난 것은 아쉽지만, 그래도 아직 때 묻지 않은 해변과 자연이 있어 안심이 된다.

강화도 외포리 선착장에서 서쪽으로 10여 분쯤 바닷길을 달리면 마주할 수 있는 석모도 역시 강화도가 품은 ‘섬’ 중의 ‘섬’. 섬이라고는 하지만, 남쪽으로는 산지가 솟아있고 반대쪽으로 기름진 농토와 너른 염전까지 있어 예로부터 풍요롭고 살기 좋은 땅으로 손꼽혔던 곳이기도 하다. 느긋한 풍광 속 조용히 저무는 낙조가 매력적인 곳이라 외지인의 방문이 부쩍 늘어난 것은 아쉽지만, 그래도 아직 때 묻지 않은 해변과 자연이 있어 안심이 된다.

슬금슬금 뒷걸음질 치는 바닷물을 쫓아 조금씩 속살을 드러내기 시작한 아담한 해변부터 걸어본다. 민머루 해변은 석모도 남쪽 끝자락에 살짝 걸쳐있는 섬 내 유일한 해수욕장이다. 1km에 이르는 해변 양 끝으로는 제법 속이 깊어 보이는 송림이 우거져 있으며, 출렁이는 파도소리마저 얌전하게 들릴 만큼 백사장은 고운 모래를 자랑한다. 아직은 요란한 음악이나 휘황찬란한 간판의 불빛보다 노곤한 햇살과 바람이 불어오는 방향에 따라 우르르 몰려다니는 갈매기 떼가 더 주인 행세를 하는 곳. 그래서 자릿값 대신 과자 몇 개만 던져주면 하루 종일 머문다 한들 눈치 주는 이 하나 없다.

조신한 파도소리가 조금 지루해질 때쯤 덜 털린 모래 몇 알을 기념품 마냥 옷자락에 매단 채 그리 멀지 않은 보문사로 향한다. 제법 경사가 있는 언덕을 올라야 하기 때문에 대부분 숨이 턱에 찰 때쯤에야 비로소 보문사 경내에 들어서게 된다. 양양의 낙산사, 남해의 보리암과 더불어 국내 3대 관음성지로 손꼽힌다는 사찰은 언제고 불교신자와 관광객들의 발길이 끊이지 않는다. 숨을 헐떡이는 객을 가장 먼저 맞이하는 것은 700년이 훌쩍 넘게 터를 지켜왔다는 향나무와 그 곁을 내내 맴돌았을 바닷바람이다. 그새 축축하게 젖어든 뒷머리까지 다독여주는 바람의 마중에 발길을 멈추고, 주변을 둘러보자면 수백 개에 달하는 나한상들이 계단마다 나란히 자리 잡고 앉아 있는 모습에 시야에 들어온다. 신기한 것은 오백 나한상 가운데 어느 것 하나 같은 표정의 것이 없다는 것. 사실 보문사는 선덕여왕 4년, 한 어부가 바다에서 건진 스물두 개의 불상을 모셨다는 유래에서 시작된 사찰로 당시 건져 낸 불상을 모신 곳이 국내에서는 보기 드문 석실사원 ‘나한전’이다. 이외에도 와불상과 경내 마당에서 다시 400여 개의 계단을 더 오르면 볼 수 있는 눈썹바위 밑 마애석불좌상 등 경내만 돌아봐도 시간이 훌쩍 지날 만큼 이색적인 볼거리가 가득하다.

조신한 파도소리가 조금 지루해질 때쯤 덜 털린 모래 몇 알을 기념품 마냥 옷자락에 매단 채 그리 멀지 않은 보문사로 향한다. 제법 경사가 있는 언덕을 올라야 하기 때문에 대부분 숨이 턱에 찰 때쯤에야 비로소 보문사 경내에 들어서게 된다. 양양의 낙산사, 남해의 보리암과 더불어 국내 3대 관음성지로 손꼽힌다는 사찰은 언제고 불교신자와 관광객들의 발길이 끊이지 않는다. 숨을 헐떡이는 객을 가장 먼저 맞이하는 것은 700년이 훌쩍 넘게 터를 지켜왔다는 향나무와 그 곁을 내내 맴돌았을 바닷바람이다. 그새 축축하게 젖어든 뒷머리까지 다독여주는 바람의 마중에 발길을 멈추고, 주변을 둘러보자면 수백 개에 달하는 나한상들이 계단마다 나란히 자리 잡고 앉아 있는 모습에 시야에 들어온다. 신기한 것은 오백 나한상 가운데 어느 것 하나 같은 표정의 것이 없다는 것. 사실 보문사는 선덕여왕 4년, 한 어부가 바다에서 건진 스물두 개의 불상을 모셨다는 유래에서 시작된 사찰로 당시 건져 낸 불상을 모신 곳이 국내에서는 보기 드문 석실사원 ‘나한전’이다. 이외에도 와불상과 경내 마당에서 다시 400여 개의 계단을 더 오르면 볼 수 있는 눈썹바위 밑 마애석불좌상 등 경내만 돌아봐도 시간이 훌쩍 지날 만큼 이색적인 볼거리가 가득하다.

특히, 높은 지역에 위치한 덕에 한눈에 서해바다가 내려다보이는 풍광이 장관이며, 이른 새벽 예불 소리와 함께 은은하게 퍼지는 파도소리는 오래도록 기억에 남을 만큼 특별하다.

그리 크지도 작지도 않은 석모도 한 바퀴를 여유롭게 돌아보고 다시 선착장에 일렬 줄을 선 채 배에 오른다. 누가 말했듯 떠나왔던 곳으로 돌아가는 것이 진정한 여행이라면 섬 여행은 가장 완벽한 여행일 지도 모른다.

그리 크지도 작지도 않은 석모도 한 바퀴를 여유롭게 돌아보고 다시 선착장에 일렬 줄을 선 채 배에 오른다. 누가 말했듯 떠나왔던 곳으로 돌아가는 것이 진정한 여행이라면 섬 여행은 가장 완벽한 여행일 지도 모른다.

강화도라는 단어를 처음 떠올리면, 학창시절 머릿속에 착실히 구겨 넣었던 온갖 역사 상식이 팝콘처럼 튀어 오른다. 거슬러 오르자면 고인돌과 단군신화, 강화도조약, 군사요충지로의 중요성에 특산물까지. 기억력이 출중해서가 아니라 그만큼 강화도가 지닌 역사의 마디가 굵고 극적이었기 때문이다. 그중에는 남북 분단의 아픈 현실도 담겨있다.

강화도라는 단어를 처음 떠올리면, 학창시절 머릿속에 착실히 구겨 넣었던 온갖 역사 상식이 팝콘처럼 튀어 오른다. 거슬러 오르자면 고인돌과 단군신화, 강화도조약, 군사요충지로의 중요성에 특산물까지. 기억력이 출중해서가 아니라 그만큼 강화도가 지닌 역사의 마디가 굵고 극적이었기 때문이다. 그중에는 남북 분단의 아픈 현실도 담겨있다.

한강과 임진강이 만나 바로 북한 땅의 예성강으로 흘러들어가는 물줄기. 우리는 그 품이 넉넉한 물줄기를 할아버지 강, 즉 조강이라고 부른다. 불과 몇 년 전까지만 해도 민간인의 출입이 통제되었던 지역에 세워진 강화평화전망대에 오르면 조강을 사이에 두고 불과 2km 남짓 거리의 북한 땅을 볼 수 있다. 얼핏 보아도 시야에 들어오는 북한 농촌의 풍경과 때때로 천진하게 뛰노는 아이들 모습까지 볼 수 있는 곳. 물론 남북한 경계지역이기에 위장과 선전용 시설도 다소 있지만, 사람 사는 모습은 남이나 북이나 크게 다를 바 없어 더 서글프다. 또, 북한의 금강산을 그리워하는 내용을 담은 우리 가곡 ‘그리운 금강산’의 노래비도 이곳에 있다. 평소 무심히 흘려듣던 ‘다시 부를 우리 금강산’이라는 노랫말에 콧잔등까지 시큰해지는 이유는 남과 북이 너와 내가 아닌 ‘우리’란 사실 때문일 것이다.

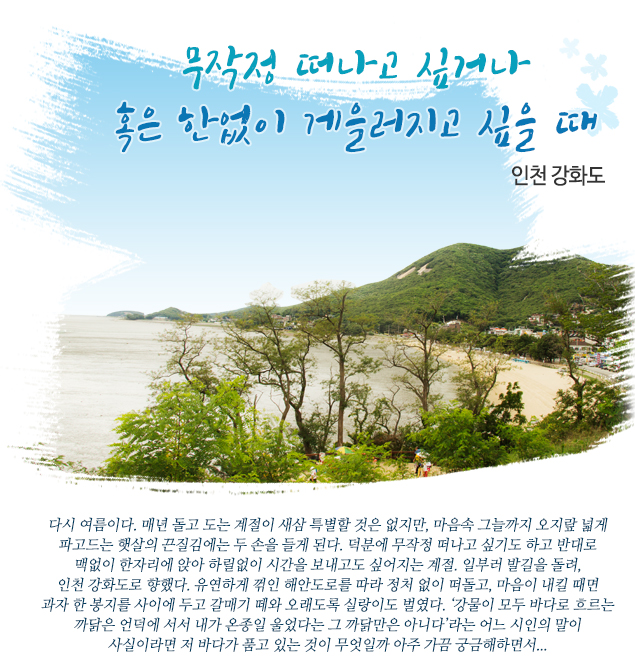

‘살아있는 역사교과서’라는 별칭을 가지고 있는 강화도에서 역사의 흔적만큼이나 쉽게 볼 수 있는 것이 하나 더 있다. 바로 갯벌이다. 강화도 본섬의 유일한 백사장인 동막해변은 세계 5대 갯벌 중 하나로 손꼽히는 곳. 썰물 때면 드러나는 4km에 이르는 드넓은 갯벌이 활처럼 길게 허리를 휜 백사장과 어우러진 모습은 그야말로 장관이다. 덕분에 옷자락이 젖을 걱정 없이 고운 백사장 위에 주저앉아 원 없이 망중한을 즐길 수 있다는 것 역시 이곳의 자랑거리. 더욱이 살아 숨 쉬는 갯벌에는 칠게와 고둥 등 갯벌 생물들을 직접 볼 수 있어 가족단위 관광객들이 즐겨 찾는 곳이기도 하다. 동막해변 풍광을 한눈에 담고 싶다면 지척에 위치한 분오리돈대에 성곽으로 오르면 된다. 돈대란 적의 움직임을 살피고, 공격을 대비하기 위해 주로 접경지역 또는 해안지역에 마련한 초소로 분오리돈대의 경우 자연 지형을 최대한 살려 축조돼, 주변 풍광을 조망하기에 좋다.

군사적 요충지로 셀 수 없을 만큼 많은 전투와 위협을 당했던 지역임에도 불구하고 백성들이 고향을 떠나지 않았던 이유라면 단연 강화의 기름진 토지와 풍족한 먹거리 덕분이었을 것이다. 쌀과 인삼, 새우젓과 순무 등은 다른 지역에서도 인정하는 강화의 특산물. 그래서 여타 지역에서는 쉽게 맛 볼 수 없는 지역음식도 여럿 된다. 그중 잘 손질한 돼지갈비에 호박, 감자, 파, 두부, 고추를 더해 맑게 끓여낸 후 새우젓으로 간을 맞춘 새우젓국갈비는 자극적인 맛에 길들여진 여행객들에게 추천하고 싶은 음식이다. 화학조미료 대신 새우젓으로만 간을 해 담백하고 삼삼한 국물에 강화 쌀로 지은 밥을 말아, 순무김치를 곁들이면 밥 한 공기가 게 눈 감추듯 사라진다.

군사적 요충지로 셀 수 없을 만큼 많은 전투와 위협을 당했던 지역임에도 불구하고 백성들이 고향을 떠나지 않았던 이유라면 단연 강화의 기름진 토지와 풍족한 먹거리 덕분이었을 것이다. 쌀과 인삼, 새우젓과 순무 등은 다른 지역에서도 인정하는 강화의 특산물. 그래서 여타 지역에서는 쉽게 맛 볼 수 없는 지역음식도 여럿 된다. 그중 잘 손질한 돼지갈비에 호박, 감자, 파, 두부, 고추를 더해 맑게 끓여낸 후 새우젓으로 간을 맞춘 새우젓국갈비는 자극적인 맛에 길들여진 여행객들에게 추천하고 싶은 음식이다. 화학조미료 대신 새우젓으로만 간을 해 담백하고 삼삼한 국물에 강화 쌀로 지은 밥을 말아, 순무김치를 곁들이면 밥 한 공기가 게 눈 감추듯 사라진다.

<글. 권혜리 / 사진. 김규성>